El poder del pasado

Universidad, memoria y democracia

Estuve rumiando por días el sentido de estas breves notas. ¿Qué decir de las memorias de la violencia en las universidades públicas en Perú? Ya que no existe punto neutro para abordar este asunto, quiero evidenciar mi propia ubicación. Fui estudiante sanmarquino entre 1995 y 2000, y desde el 2010, soy parte de su plana docente. Mi única incursión en el campo de estudios de memoria, fue una temprana tesis de licenciatura en antropología (2001), sobre las “memorias” de los estudiantes de La Cantuta, asesinados en 1992. Trabajé, entre el 2001 y 2003, en el equipo de investigación que elaboró el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. En términos personales, la controversia sobre las memorias nunca me fue ajena, aunque jamás significó para mí un tema académico de investigación. Fue sobre todo un problema ético, de obligada reflexión moral.

Dicho esto, comparto algunas viñetas, que parten del reconocimiento de mi propia perplejidad:

1

¿Existe en la actualidad una demanda cultural para elaborar políticas de memoria en las universidades, sobre lo ocurrido en los años 80 y 90? La respuesta es simple: no. Parto de una evidencia: el absoluto silencio que existe entre los actores e instituciones de la universidad sobre lo ocurrido aquellos años. Ni las federaciones de estudiantes (que no tienen una legítima representación nacional), ni los sindicatos docentes (para variar, ahora divididos), mucho menos las distintas asociaciones de rectores (los que apoyan o se oponen a la ley universitaria), se han pronunciado al respecto.

En ninguna universidad encontramos alguna política cultural que desarrolle acciones concretas para recordar los trágicos acontecimientos del pasado reciente. Luego de revisar en detalle los estatutos, planes estratégicos y políticas culturales de las universidades más emblemáticas del periodo de violencia (La Cantuta, del Centro, San Marcos, San Cristóbal de Huamanga y Hermilio Valdizán), no hallamos nada que demuestre, aunque sea tímidamente, alguna preocupación institucional con los hechos de la violencia política. ¿Es esto casual? ¿se debe a una grotesca insensibilidad, voluntad de amnesia, o sentido de impunidad de sus autoridades, de sus estudiantes o docentes? Sospecho que no.

2

“Quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores”, repite la consigna compartida por muchos. Si esto es así, estamos entonces condenados a un estrepitoso fracaso democrático. “Las nuevas generaciones tenemos un deber de memoria”, dice otra frase, cargada también de mandato ético.

Pero esta necesidad de memoria, asume un supuesto problemático: da por hecho que existe un público activo que demanda y presiona para abrir espacios de reconocimiento del pasado reciente de violencia. ¿Existe realmente esa demanda ciudadana? ¿cuál es ese público imaginado que presiona? Luego de revisar, hasta donde era disponible, los pronunciamientos y documentos de las seis federaciones de estudiantes de las universidades anteriormente citadas, encontré, para los últimos cinco años, apenas tres referencias poco relevantes y esporádicas sobre el tema.

3

¿No será acaso que el fracaso en la transmisión de memorias universitarias, se deba precisamente a que se convirtió a estudiantes y docentes en mártires sacrificados por la democracia, y no en víctimas de la represión? Vale la pena repensar los casos más emblemáticos de esta historia. El primero, el asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, en 1992. El segundo, la Universidad Nacional del Centro, donde alrededor de 100 estudiantes y docentes, según el registro único de víctimas (RUV), fueron asesinados entre los años 80 y 90. En sentido estricto, los estudiantes y el docente de La Cantuta, no fueron mártires ni héroes por la democracia, como suele repetir la retórica de la comunidad de derechos humanos, sino víctimas de un acto político deliberado por aniquilar sus vidas. Lo que ocurrió, sin embargo, es que sus muertes fueron representadas como un acto sacrificial por la democracia, ya que demostraba, sin duda alguna, las fallas del estado de derecho y revelaba el punto ciego del Estado en lo que atañe al respeto por los derechos humanos.

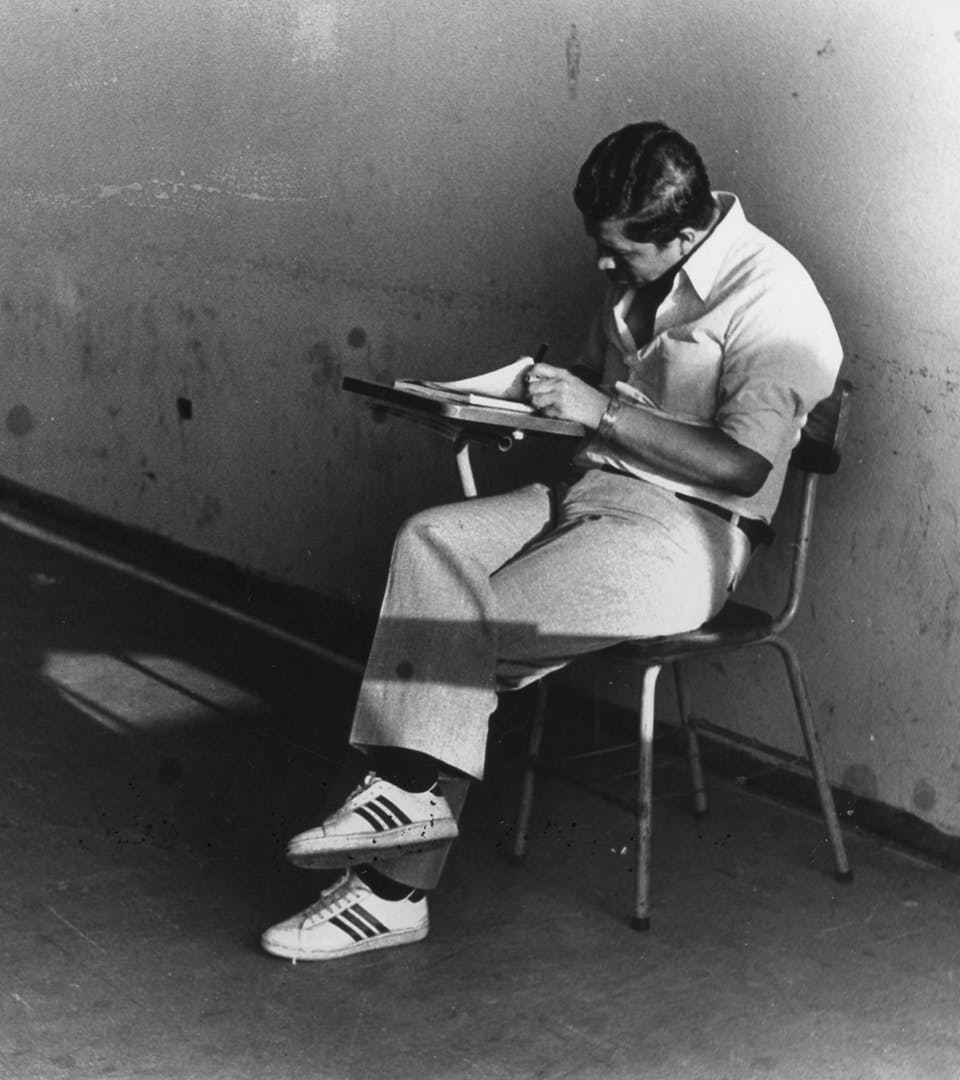

Tribuna del Estadio de la Universidad de San Marcos. Archivo Quehacer</em>

4

La representación de estos hechos violentos, uno en la periferia de la capital, el otro en el corazón mismo de la sierra central, fueron proyectados simbólicamente como actos heroicos nacionales, cuando en realidad respondían a historias políticas locales universitarias, todas complejas y conflictivas, que venían desde los años 60. Se desdibujó, además, el significado central de estos hechos dolorosos: la profunda tragedia familiar que significó el asesinato de estos estudiantes y docentes. En aquel ambiente polarizado, de los 80s y 90s, el duelo por la vía del parentesco fue perdiendo centralidad y cedió su lugar, poco a poco, a una representación familiar más amplia: el duelo nacional. Los nuevos héroes (ya no víctimas), pasaron a ser parte de una nueva comunidad sentimental nacional alrededor de la violencia política. Para que ello tuviera sentido, se despojó a estos acontecimientos de todo rastro que los vincule al radicalismo político de entonces. Se les quitó su pertenencia a un espacio y tiempo específico (por ejemplo, los conflictos cruzados entre Sendero Luminoso, el MRTA, las izquierdas y el Estado en cada universidad), y se transformaron en mitología de la memoria (en su sentido positivo).

Pero para que esta mitología sea verosímil y eficaz, necesitaba promover una antinomia: la comunidad universitaria debía ser vista siempre como la depositaria de virtudes democráticas y pulsiones libertarias, mientras el Estado aparecía como el representante estable y monolítico de prácticas de barbarie, represión y violencia. La sociedad civil representaba todo lo bueno, ante la tiranía incontrolable de un Estado malo. Lo cierto es que este esquema binario dejó de funcionar después de la transición democrática del 2000, y quizá sea el motivo, el que las memorias de la violencia se transmitan de forma tan débil hasta el presente, sin la misma eficacia simbólica que tuvo, al menos, hasta la caída del fujimorismo.

Por ejemplo, a los hechos trágicos de La Cantuta se les asignó un significado moral colectivo, que permitió a estudiantes y defensores de los DDHH, sostener la lucha contra la impunidad de los años noventa. Pero una vez caído el fujimorismo, y años después, el 2009, con el mismo Fujimori en la cárcel, por los asesinatos de La Cantuta, el círculo se cerraba. El significado político de La Cantuta se agotaba, pues había cumplido su misión de memoria: el restablecimiento de la democracia, y la cárcel para el artífice intelectual de la muerte de los estudiantes y el profesor. ¿Podríamos decir lo mismo de otros casos emblemáticos? Valdría la pena seguir la pista. Lo cierto es que en todas las universidades públicas se ha ido achicando el lugar simbólico de estas memorias de la violencia. Queda abierta la pregunta: ¿qué se debe recordar? ¿qué se debe transmitir como memoria? Y quizá lo más importante ¿quiénes, en las universidades, desearían apropiarse de esas memorias del pasado reciente?

Exhumación de los restos de los estudiantes de La Cantuta en las fosas de Cieneguilla</em>

5

Un último punto. La nueva ciencia de nuestra democracia precaria, la politología, no incorporó en su explicación de la transición política del 2000, la discusión sobre el legado de las memorias del pasado de violencia. En su versión de la historia, esta fue una transición sin memoria. En su narrativa, el neoliberalismo autoritario de los años 90 representó el episodio torcido de nuestra democracia reciente. Pero con la transición post Fujimori, el neoliberalismo regresó a su cauce político correcto, y se transformó, digamos, en un neoliberalismo democrático, respetuoso del estado de derecho. En esta épica politológica, el neoliberalismo bueno fue la partera de nuestra transición democrática post Fujimori. Pero en esta historia, desapareció de un plumazo, por ejemplo, toda esa tupida sociedad civil que se opuso al fujimorismo, y que demandaba justicia y reparación ante la violación de los DDHH. La sospecha ante estos silencios lleva a otras preguntas: ¿Cómo reinstalar simbólicamente nuestros muertos del pasado, como nuestros muertos del presente? ¿Los estudiantes y el profesor de La Cantuta, o el centenar de muertos de la Universidad del Centro, podrán ser restituidos como víctimas, y ya no como héroes, en la nueva historia oficial que se escribe ahora en clave neoliberal?

Coda

Cargamos un déficit simbólico para representar, recordar y transmitir nuestro pasado reciente. Aunque resulte irónico, en las universidades se ha perdido el sentido político de oposición, porque ya no se sabe qué tiempos vivimos. En los años de la violencia, se tenía claro a qué enfrentarse: a Sendero Luminoso o al Estado; se sabía a dónde queríamos llegar, sea la soñada democracia, conseguir la anhelada pacificación o poner fin al autoritarismo. Curiosamente adolecemos ahora de aquella claridad. Tenemos, más bien, una crisis de teleología. Puede sonar extraño, pero quizá las políticas de la memoria en las universidades, necesitan una fuerte dosis de ese horizonte teleológico perdido: la memoria debe apuntar siempre a un futuro deseado, ese algo posible, que aún nadie sabe qué es. Cosas, pues, de nuestra débil democracia, así nos lo cuentan, al menos, nuestros nuevos sabios de la política.