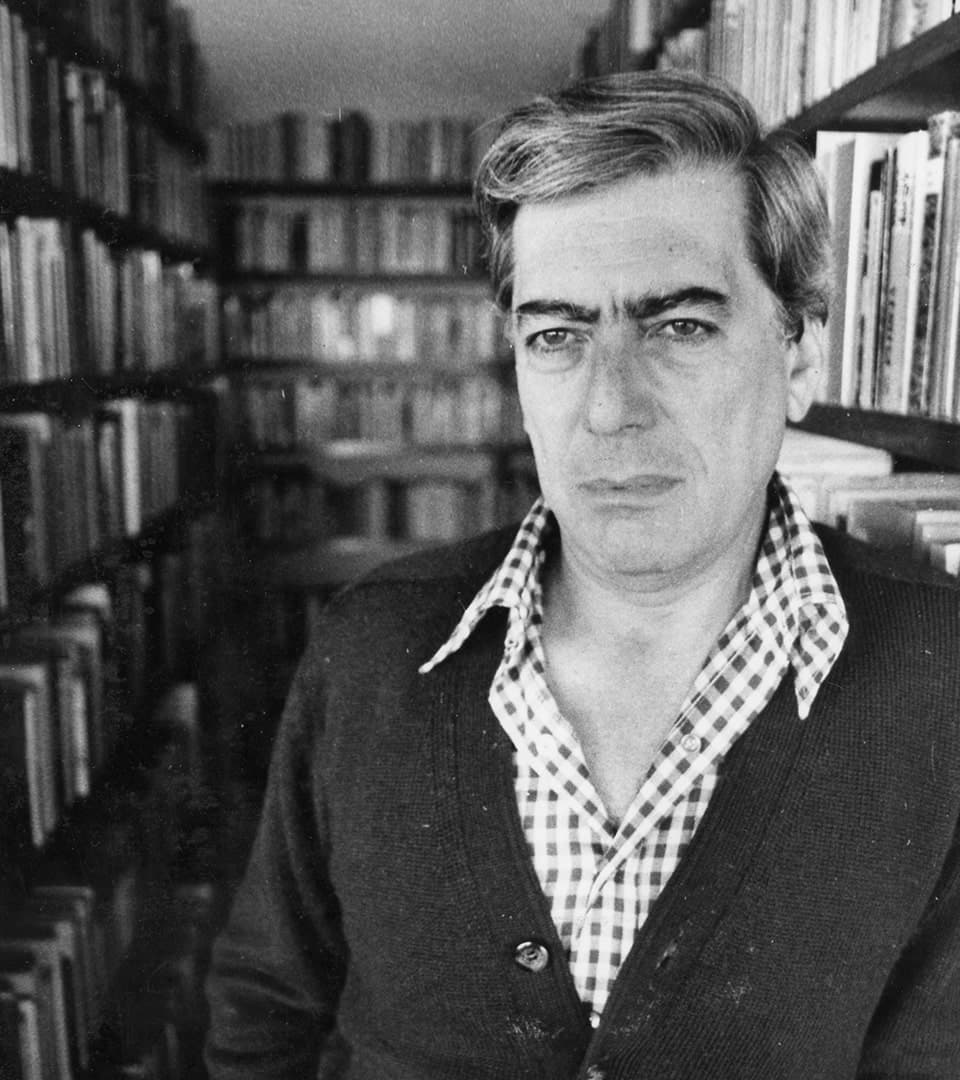

Vargas Llosa: La carrera de un narrador de fondo

Después de casi 65 años, con la publicación de Le dedico mi silencio, Mario Vargas Llosa decidió poner fin a su prolongada trayectoria narrativa. Una decisión indudablemente acertada, pues esta última novela evidencia un notorio agotamiento de sus capacidades creativas. Podría haber continuado publicando: no faltarían editores dispuestos a imprimir libros de un autor de éxito, lectores deseosos de comprar novelas de una firma prestigiosa y hasta críticos —comentaristas o meros apologetas— dispuestos a exaltar inexistentes virtudes. Alguna alarma secreta lo debe haber llevado a tomar esta decisión drástica, que revela, creo, una gran lealtad hacia su público lector.

Este retiro voluntario proporciona la poco frecuente oportunidad de evaluar, en vida, el conjunto de la producción de un autor. El arequipeño ha escrito teatro, narrativa breve, ensayo, periodismo, entre otros géneros, pero es ante todo autor de veinte novelas, entre las que hay puntos altos y bajos, como la última de la serie. Sin embargo, al igual que a todo creador, a Vargas Llosa hay que valorarlo por sus logros mayores, que son varios e indiscutibles. Pertenezco a una generación para la que la figura y la obra de Vargas Llosa fue siempre un dato de la realidad objetiva. Desde que tengo memoria, es el escritor vivo más prestigioso del país y, nos guste o no, la figura dominante del campo literario peruano, así como una estrella de primer orden en la República Mundial de las Letras.

Existe un casi unánime consenso en distinguir dos etapas (o periodos) en la novelística vargasllosiana. No pretendo discrepar de esa extendida opinión, pero sí intentaré sustentarla con argumentos que juzgo más idóneos que los habitualmente esgrimidos. Hay unanimidad también en destacar la vocación realista de su proyecto escritural. La devoción casi religiosa por Flaubert lo atestigua: cuando evoca su primera lectura de Madame Bovary, ésta adquiere la resonancia de una auténtica epifanía. Era muy consciente, por cierto, de la inviabilidad de recurrir, en la segunda mitad del siglo XX, a los códigos de la novela decimonónica. Y aquí entra el componente que debía marcar la diferencia: la técnica. Faulkner será por ello un segundo modelo clave. La ciudad y los perros, ya ha sido dicho, se puede caracterizar como un bildungsroman, una novela de aprendizaje. Los cambios de narrador, las historias paralelas que se entrelazan, las mudas de tiempo y espacio, proporcionan una hondura semántica y una apertura de sentido que trasciende el mero anecdotario escolar.

En las dos novelas siguientes, La casa verde y Conversación en La Catedral, la maestría técnica alcanza una intensidad y una eficacia muy superiores a la conseguida en su primera incursión en el género. Se trata de dos de las novelas más ambiciosas, complejas y logradas de la literatura latinoamericana. O de la literatura mundial, lo que, en la segunda mitad del siglo XX, viene a ser casi lo mismo: la narrativa latinoamericana ocupa en esos años una posición equivalente a la de la novela rusa en la segunda mitad del siglo XIX. Así, en las dos novelas aludidas, Vargas Llosa lleva hasta su límite la pulsión experimental de las vanguardias. Pero, como lo acotó con agudeza Eric Hobsbawm, en la segunda mitad del siglo XX, la vanguardia muere. Agotada esa vía, a riesgo de incurrir en la experimentación como un fin en sí mismo y de hundir al lector en el marasmo de alguna hermética y autocomplaciente variedad de “novela del lenguaje”, se imponía la urgencia de buscar una vía alterna a ese callejón sin salida. Se cerraba así la etapa vanguardista de la novelística vargasllosiana, constituida por las tres obras publicadas en la década del 60.

La ruptura entre una primera y una segunda etapa ha sido explicada con distintos criterios. Algunos críticos —Efraín Kristal entre ellos— establecen la división a partir de las opciones político-ideológicas: así, a una primera etapa socialista se opondría otra liberal. Otros estudiosos —por ejemplo David Sobrevilla— realizan el corte basándose en la variación de las teorías de la novela sistematizadas por el autor: en la primera etapa prima la poética de la novela total, mientras en la segunda, la idea de la novela como mentira verdadera. Creo que una mejor opción periodizadora tiene que partir, no de las ideas (políticas, teóricas, estéticas) del autor, sino de su práctica escritural.

Cancelada la ruta vanguardista, la alternativa había que buscarla en el cambio cultural epocal. La nueva lógica en alza desde la década del 60, y más en la del 70, estaba signada por la hegemonía de los mass media: los imaginarios estaban dominados por la cultura de masas. Ese fenómeno se puede designar con el término de posmodernidad, uno de los más ambiguos y polémicos en los estudios de la cultura, pero que aquí se entenderá concisamente como una apertura, un diálogo, de la tradición letrada con los imaginarios surgidos de la nueva cultura mediática. La crítica y los lectores captaron inmediatamente el giro que significó Pantaleón y las visitadoras. Se puso el énfasis en el dato más evidente, la presencia del humor, componente hasta entonces notoriamente ausente en la obra del autor. Como el giro coincidió con el inicio de la evolución ideológica de Vargas Llosa, surgió también la sospecha de que podía obedecer a la urgencia de alcanzar a un público masivo, cuya competencia literaria no le permitía decodificar novelas de la complejidad de las anteriores. En cualquier caso, en esta novela y en las sucesivas, es clara la apuesta a favor de la legibilidad, que va más allá de la mera búsqueda del éxito comercial.

La siguiente novela, La tía Julia y el escribidor, aclaraba mucho más el camino elegido: los códigos de la cultura de masas cumplían un rol estructurante en la obra, no sólo por la obsesión escrituraria del guionista de radionovelas, sino porque los propios códigos melodramáticos del género se trasladaban al relato pseudoautobiográfico de los amores contrariados de Marito y la Tía Julia. La guerra del fin del mundo confirmó a todo lector no cegado por los prejuicios que los poderes creativos del autor estaban intactos y que se estaba frente a una obra maestra a la altura, o quizá por encima, de las mejores de su primera etapa, una novela en la que el virtuosismo técnico pasó al segundo plano en favor del despliegue de una narratividad articulada alrededor de un típico recurso massmediático, el remake cinematográfico; a la vez, una novela histórica organizada en diálogo intertextual con un clásico de la literatura brasileña, Os Sertoes de Euclides da Cunha.

Con esa serie de tres novelas Vargas Llosa cierra su primera etapa de experimentalismo vanguardista, para abrir la segunda y más extensa, pues abarca el resto de su novelística: la de una posmodernidad narrativa que incorpora los códigos de la cultura de masas. Vargas Llosa entró tempranamente en sintonía con una senda en la que ya habían incursionado algunos narradores hispanoamericanos, en particular el argentino Manuel Puig, y que luego recorrerán también sus compañeros del boom (el García Márquez de El amor en los tiempos del cólera, el Fuentes de Gringo viejo). En esa etapa no renuncia al componente técnico, aunque subordinado a los requerimientos de la narratividad y la legibilidad.

La cumbre que significó La guerra del fin del mundo puede dar por cerrado un primer momento dentro de la prolongada segunda etapa de la novelística vargasllosiana. Otro momento, con logros quizá menos sólidos, abarca a mi criterio desde Historia de Mayta hasta Los cuadernos de don Rigoberto. Esa fase coincide con la de mayor exposición pública y elevado protagonismo político del autor, y culmina con el “duelo” posterior a la inesperada derrota en las elecciones presidenciales de 1990. Quizá conviene aquí una breve referencia a un texto que no es una novela, pero resulta clave para entender al Vargas Llosa de esta fase. Conocida es la teoría del arequipeño sobre los demonios interiores como motor de la creatividad artística. El pez en el agua, texto de dicción autobiográfica, se propone exorcizar aquellos ligados a dos duras heridas narcisistas, la primera, muy presente a lo largo de su obra, tiene que ver con la figura del padre, la segunda con el trauma del fracaso político.

En esta segunda fase de la larga etapa posmoderna resulta interesante contrastar dos novelas, El hablador y Lituma en los Andes. En aquella, Vargas Llosa muestra cierta capacidad de acercamiento empático al mundo indígena amazónico, como en La casa verde. En cambio, en Lituma…, la única de sus novelas ambientada en la serranía, se evidencia su radical incomprensión, incluso su visceral negativa a siquiera tratar de entender el mundo indígena andino. En una posición que recuerda la asumida para abordar el caso Uchuraccay, la conducta del poblador andino sólo puede ser entendida desde la lógica de lo aberrante: la violencia obedece a la erupción de las fuerzas más atávicas del inconsciente de una colectividad irrevocablemente primitiva. Esta ceguera ante lo andino se confirma en La utopía arcaica, un estudio riguroso pero sesgado, de la obra de José María Arguedas. A pesar de su aprecio por la narrativa de ese autor, es incapaz de evaluarla si no es a la luz de lo arcaico: no puede reconocer la extraordinaria modernidad de una obra de estirpe joyceana como El zorro de arriba y el zorro de abajo, cuyos “hervores” dan cuenta de la gesta del sujeto migrante andino en la gran urbe, en este caso Chimbote. Tampoco logra calibrar la significación de importantes estudios antropológicos, como el dedicado a las comunidades de España y el Perú, donde, a contrapelo de estereotipos arraigados, concluye que la comunidad andina no tiene nada de institución inmovilizada en un pasado primigenio, o su estudio sobre el valle del Mantaro, donde aprehende las vías de una modernización andina muy alejada de la mera réplica imitativa de lo europeo.

Con La fiesta del Chivo se inicia un tercer momento dentro de la etapa posmoderna, con una serie de cuatro novelas que salen del habitual espacio geocultural peruano en el que, a diferencia de Bryce o Ribeyro, Vargas Llosa situaba sus relatos —con la excepción puntual de La guerra del fin del mundo—, pese a sus largos años de residencia fuera del país. Este momento culmina con el Premio Nobel, el bálsamo definitivo que permite cerrar la herida narcisista de la derrota electoral. No por casualidad, el discurso de aceptación del Nobel es una enérgica reafirmación de su peruanidad.

Solo después de este ajuste de cuentas con uno de sus demonios interiores más inquietantes, podrá nuestro autor retornar narrativamente al Perú. De las cuatro novelas publicadas luego del Nobel, tres se sitúan en escenarios peruanos, con una clara preferencia por los norteños. Esta opción resulta muy consistente con el trasfondo profundo de la comunidad nacional imaginada por Vargas Llosa, de claro sello costeño-criollista. La benevolente utopía que plantea en su última novela, la de un Perú unido en torno a la música criolla, revela una visión del país en la que lo andino está irremediablemente excluido, en condición de anomalía prescindible y casi desechable.

Con sus altibajos, con sus hondas y reveladoras caídas, pero también con sus estupendos aciertos, Vargas Llosa ha puesto fin, voluntariamente, a su prolongada y fecunda carrera de novelista. Narrador de fondo no solo por lo extenso de su trayectoria, sino por su constante devoción por el género largo (apenas ha publicado un libro de cuentos y una nouvelle), la novelística de Vargas Llosa representa una de las cumbres ineludibles del canon literario peruano.