El color del cielo: Asalto al corazón

A mi hermano Hugo, en tiempos difíciles, por todo lo vivido y por vivir.

El color del cielo (2024) de Francisco Adrianzén Merino es la continuación de un ambicioso proyecto para documentar la historia de la izquierda peruana entre los años sesenta y ochenta, que se inició con el largo Desde el lado del corazón (2012).1. En esta reciente entrega participé como asistente de dirección, por lo que mis opiniones aquí deben ser leídas como un testimonio de parte, tanto en lo político como en lo cinematográfico.

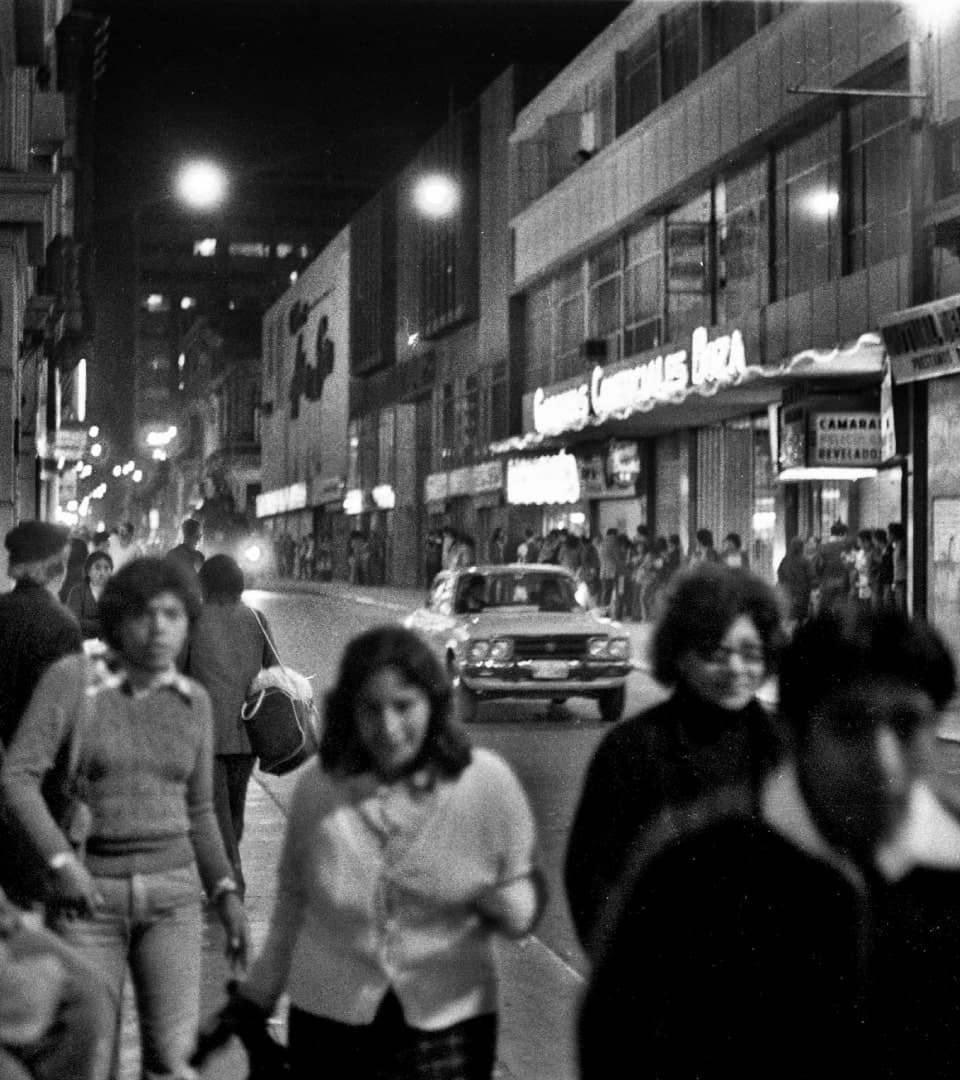

El color del cielo se inicia donde culmina Desde el lado del corazón, en el histórico paro del 19 de julio de 1977, punto de inflexión de la protesta popular contra la dictadura militar de Morales Bermúdez. La nueva izquierda y adláteres, hasta entonces atomizada entre lo insurreccional y el gremialismo sectorial, logra un punto de unidad que se traduce en una acción de masas y política decisiva en todo el país, que tiene impacto fuerte en la organización de los trabajadores (cientos de dirigentes fueron despedidos), y que al mismo tiempo obliga al gobierno a anunciar un cronograma de retiro y retorno a la democracia representativa, que incluía la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

El conflicto principal que se plantea en la mayoritariamente joven izquierda peruana durante el periodo de 1977 a 1982, en que se desarrolla en la película, es, por un lado, entre los que optan por la legalidad, el parlamentarismo y la incorporación a los procesos eleccionarios y quienes por el otro lado se resisten a esta dinámica, quieren mantenerse en la militancia clandestina, e incluso optan por la lucha armada.

La primera película se inicia con los movimientos guerrilleros del ELN y el MIR a mitad de los sesenta, inspiración directa de la revolución cubana, con mucha vocación romántica y voluntarismo. La segunda cinta culmina con las primeras acciones simbólicas, y después indiscriminadas, y cada vez más feroces, del llamado Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, en Ayacucho y Lima, a inicios del segundo gobierno belaundista, y hasta antes de la militarización de la región.

Una de los mayores cuestionamientos a la izquierda de ese entonces es no haber deslindado del senderismo desde sus primeros acciones, y los testimonios de la película muestran cuán complejo y difícil fue para muchos dirigentes y militantes en esos momentos romper con una formación que reivindicaba la violencia como partera de la historia y condenar a un grupo maoísta que venía de una de las tantas escisiones de ese espacio, incluso con figuras radicalizadas de la nueva izquierda como Julio César Mezzich. Como señalaba Stephan Zweig en una cita recuperada por Alberto Gálvez Olaechea:2 “Los acontecimientos históricos son considerados en un ángulo falso cuando se le juzga desde el cómodo punto de vista de la posterioridad.”

En la película también se puede reconocer que hubo en la izquierda quienes deslindaron con el senderismo casi desde el principio, así como quienes fueron asumiendo una posición más crítica y hasta opuesta a su doctrina y praxis en los años siguientes, en especial cuando arreciaron los atentados y asesinatos de líderes políticos, sociales y sindicales, además de las masacres en las comunidades campesinas. 3 Al respecto es decisivo, dentro de este retrato múltiple de la izquierda, la introducción de extractos de los testimonios que Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre dieron a la Comisión de la Verdad y Reconciliación en un momento climático, con la pantalla en negro. Dada la dificultad para encontrar a quienes hoy puedan reivindicar su militancia senderista, en un clima de terruqueo persistente, las voces de sus máximos líderes presos revelan —pese a la brevedad y problemas de audio— datos significativos de la organización senderista y el fanatismo que los llevó hasta lo que conocimos.

El segmento más extenso de la película es el referido a la participación electoral de diferentes partidos y frentes de izquierda, tanto en la Asamblea Constituyente en 1978, como en la elección presidencial y municipal de 1980. Se ilustra allí el siempre tortuoso camino de la unidad, en una izquierda hiper fragmentada, fuertemente ideologizada y dominada por pequeños caudillos y personalidades protagónicas en esta historia, como Hugo Blanco, Alfonso Barrantes, Javier Diez Canseco, Jorge “Ludovico” Hurtado, Gustavo Espinoza, Genaro Ledesma, Manuel Dammert o Carlos Tapia, entre muchos otros.

Primero fue la sorpresa inesperada en las elecciones del 78, donde el FOCEP y la candidatura del rebelde ex líder de las tomas de tierra de la Convención en Cusco, Hugo Blanco, alcanzó una votación inédita, expresión del estado de ánimo de buena parte de la ciudadanía. Otros grupos de izquierda, incluyendo los remanentes del velasquismo radical, tuvieron un importante porcentaje de votos, haciendo de la desordenada amalgama a la siniestra, la tercera fuerza política electoral a nivel nacional.

La historia de la Alianza Revolucionaria de Izquierda (ARI), el frente de la izquierda radical para las elecciones del 80, que tenía como cabeza a Blanco, y que inspiró muchas ilusiones en su momento, es para una historia a lo Rashomon, donde cada dirigente que participó en las negociaciones tiene su versión de los hechos y su lectura de la tempestuosa y dramática ruptura al borde del cierre de la inscripción, viéndose al final la izquierda subdividida en media docena de candidaturas liliputienses.

Finalmente, y con la lección aprendida, surge Izquierda Unida (IU), un frente más formal y variopinto, desde la izquierda más tradicional del Partido Comunista y el PSR que reivindicaba a Velasco, al lado de gran parte de la nueva izquierda que combatió al régimen militar, y sólo con la auto exclusión de los trotskistas, además del senderismo, que ya se había echado a andar. Con Barrantes, abogado cajamarquino de modales parsimoniosos, logran colocarse como segunda fuerza electoral en las elecciones de Lima (y primera en otras partes del Perú), antes de su resonante triunfo municipal, tres años después.

Lo más interesante en la película se encuentra, más allá de los dimes y diretes, en las cúpulas políticas, en el duro aprendizaje del hacer democrático, expresado en el cuoteo político menudo y la subordinación de las estrategias marxistas clásicas a la táctica electoral del corto plazo. Como señala Alberto Gálvez Olaechea en un momento de la película, buena parte de los dirigentes al ingresar a la treintena, debe comenzar a preocuparse por su futuro personal más allá de la utopía revolucionaria, y por las obligaciones de tener familia y sobrevivir en la nueva etapa democrática en la actividad política, el periodismo, la universidad, las oenegés, etc.

Si la película anterior daba una voz importante a la mujer en la izquierda, la mayoría de veces invisibilizadas en dirigencias misóginas, en este caso es la práctica cultural y de los artistas lo que ocupa un lugar destacado en más de un segmento del filme. A pesar de su escaso espacio mediático, la izquierda adquiere en esos años, en diversos sectores, la hegemonía de lo que hoy se llamaría la “batalla cultural”. Expresiones populares que recogen influencias de la canción protesta en América Latina, el teatro de vanguardia, el sincretismo andino y la búsqueda de una narrativa popular desde las bases, como fue el caso de Tiempo Nuevo o Yuyachkani. No obstante, como sucedía en otras tiendas políticas, la cultura no era suficientemente valorada en las dirigencias y los diversos grupos eran vistos como teloneros de los mítines y asambleas, o mero protocolo.

El título de este segundo opus, El color del cielo, alude al famoso dictum de Marx sobre la Comuna de París, y el color de las banderas agitadas de “asaltar el cielo”, porque en efecto fueron los años, ilusos o no, donde la revolución estaba a la vuelta de la esquina y parecía una utopía posible, aunque ya sabemos dónde quedó esta historia finalmente. Ricardo Bedoya escribió sobre Desde el lado del corazón que “estas imágenes pierden su vocación urgente y ‘comprometida’ para adquirir otros sentidos: se perciben como las cifras de un balance acaso poco satisfactorio o como los saldos de un recuento nostálgico. Son los vestigios de una ilusión que alguna vez fue grande y quiso ser masiva.”4

En efecto, hay mucho de nostalgia y melancolía en ambos filmes. El director no fue ajeno a esos hechos, sino protagonista, y la cercanía y hasta complicidad le permite que muchos entrevistados se abran más de lo habitual en sus recuerdos, además de contar con imágenes de archivo únicas, a falta de una Cinemateca en el país. No son todos los testimonios iguales, ni de la misma fuerza, pero permiten una visión panorámica, un balance y ajuste de cuentas crítico y autocrítico de un período tan rico y complejo, casi como un ‘coming age’ de una joven izquierda, prematuramente envejecida, que quería cambiar el mundo y terminó siendo cambiada. Una mirada necesaria en estos tiempos de creciente macartismo y revisionismo negacionista del pasado para revisar lo que fue y significó esa alternativa política.

Solo para terminar, resaltar la fotografía del recordado Jorge Vignati y Juan Durán, a la que se unió en esta ocasión Alberto Venero, al igual que la música de Juan Leyva y Magda Rosa Galván, y la edición de Carlos Castillo, en un metraje de dos horas y veinte minutos, con varios finales, como si la película no quisiera terminar, como la memoria. A modo de epílogo, las toscas imágenes en video de una niña, una de las tantas víctimas de la violencia del conflicto armado interno, termina ensombreciendo el sueño del cambio, aunque no enterrándolo.

Footnotes

-

Al respecto, escribí una reseña para la web de Programa Ibermedia. ↩

-

Ver, de Gálvez: Con la palabra desarmada. Fauno Ediciones. Lima 2015. Pág. 10. ↩

-

Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. IDEHPUCP. Lima 2004. ↩

-

Bedoya, R. (2015). El cine peruano en tiempos digitales. Fondo Editorial Universidad de Lima. ↩