Keiko Fujimori: Historia, resentimiento y supervivencia política

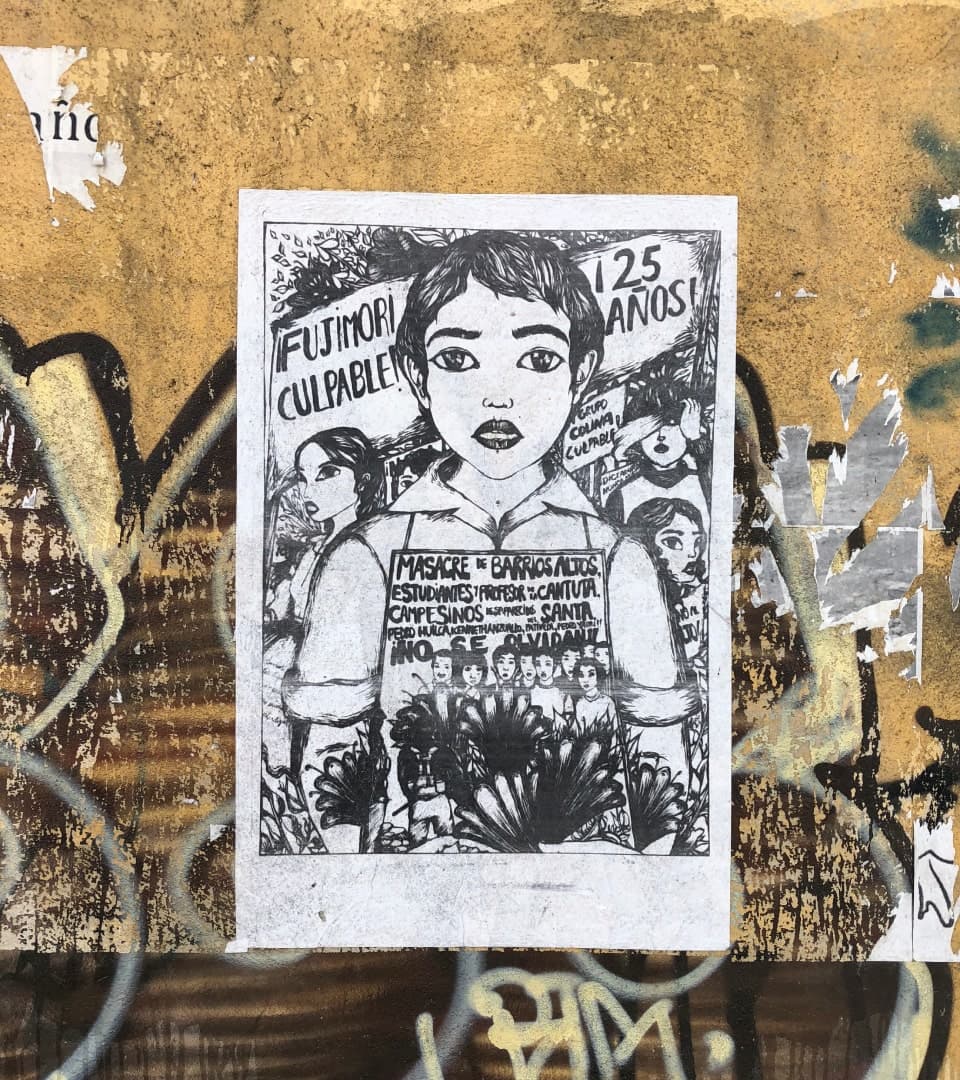

Keiko Fujimori, nuevamente en carrera para el 2026, ha probado distintas versiones de sí misma, sin lograr convencer a las mayorías. Su principal lastre es su pasado, su historia familiar, que se funde con la historia del país. A más de tres décadas del nacimiento del fujimorismo, el partido sigue vivo y su influencia alcanza a otras fuerzas políticas de todo el espectro ideológico.

El fujimorismo no es solo Keiko, lo que nos lleva a pensar cómo llegó a ser una maquinaria de producción de actores políticos, que garantizan al unísono su permanencia en el poder. El fujimorismo está vivo también por sus lazos con sectores empresariales, políticos y mediáticos que ven en esa fuerza una garantía para el establishment. Fallecido el padre, y con la hija a la cabeza, el fujimorismo ha sabido mutar, sosteniéndose en el desencanto de la gente y la fragmentación del país.

Una identidad forjada en el poder

Keiko Fuimori fue la primera dama más joven en la historia del Perú cuando, a finales de su adolescencia y acabado el colegio, entraba a la etapa de postular a alguna universidad o definir algo relacionado a su futuro. Un día, su madre, Susana Higuchi, recurre a la prensa para denunciar la corrupción del entorno familiar de su esposo, que se quedaba con la ropa donada y entregaba ripios a los pobres. Alberto Fujimori tuvo una respuesta tan contundente como manida dentro del orden patriarcal: luego de “comprender el carácter inestable e influenciable” de su esposa, y de hacerle “múltiples concesiones”, ya no estaba más, dispuesto a “ceder al chantaje ni a la intimidación, venga de donde venga”, dijo en un mensaje a la nación, con gestos tajantes y su peculiar sonrisa de lado.1 No dudó en describir como una débil mental y moral a su esposa y madre de sus hijos. Él se erigía como la autoridad benevolente pero firme, capaz de poner orden en la casa. Si así habló de ella en público ¿cómo habrá sido con sus hijos en privado? El quiebre familiar era evidente: Alberto Fujimori desplazó a su esposa y consolidó su dominio absoluto sobre sus hijos y su entorno político. Acto seguido, sentó a la hija en el lugar de la madre. Keiko tenía 19 años. Se sabe que los hijos se quedaron viviendo con Fujimori en el cuartel general del Servicio de Inteligencia Nacional, ejemplo de la fusión entre el gobierno, la política y la familia. “Cuando vivimos con mi papá éramos niños y fue durísimo, durísimo” contó alguna vez Sachi. 2 La prensa difundió, además, que Susana Higuchi fue apartada e imposibilitada de ver a sus hijos por un largo periodo. Son públicas, además, sus denuncias de haber sido retenida y torturada.

En paralelo, los reportajes de la época muestran a una jovencísima Keiko, de sonrisa y gestos espontáneos, ingenua en la comunicación de sus movimientos, en las lides de primera dama, junto a su padre en cuanto evento había. Éste la zarandeaba y la empujaba, mientras ella trataba de cumplir las órdenes que el papá presidente le daba delante de todos. La novela familiar albergaba una paradoja: la lealtad a su padre suponía negar la fractura con su madre. En ese uso del poder se forjó parte de su carácter, buscando cumplir el mandato de sostener la imagen de estabilidad familiar y política.

Dos décadas después, mientras Keiko estaba en la cárcel, Sachi Fujimori lamentó la tragedia familiar a la que habían llegado. Dijo que le había pedido a su hermana que dejara la política, que sería “lo mejor para todos”. Keiko no aceptaba: “dice que quiere limpiar el apellido”, “lo hace por honor”. ¿Hasta qué punto era esa su motivación y no, también, la necesidad de conservar a toda costa la base electoral que se alimentaba de su novela? Es posible que muchas decisiones se tomaran pensando en cómo la tragedia era procesada por sus votantes, cómo mantener vivo un dolor perfectamente posible y legítimo, que activaba también la lealtad al fujimorismo.

Si Keiko justificaba su carrera política a partir de la reivindicación del honor (“necesito la oportunidad de demostrar que puedo hacerlo”, dijo a Al Jazeera en 2015), en lugar de un horizonte transformador, una idea mínima o general de bien común como base de su proyecto político, lo que hay es más bien una batalla personal, y por tanto egoísta, fijada a la idea de una injuria recibida. Sin embargo, existen otros factores que explican las decisiones tomadas y su identidad política actual.

El fujimorismo y la estrategia de victimización

La brasileña Maria Rita Khel 3 ha estudiado las prácticas de revancha que se dejan traslucir en ciertas carreras políticas. En éstas, sostiene, la vivencia del resentimiento guía las decisiones políticas porque la identidad se construye en torno a la idea de haber recibido un daño. Esa fijación sería un elemento identitario estructurante, que en vez de buscar revertir el agravio, necesita sostenerlo a través del enojo y el resentimiento. Sin ello, la identidad se cae.

El año 2021 Keiko redobló la estrategia. ¿Quién, sino ella, para instalar la narrativa del fraudismo en el Perú? Nadie más tendría la capacidad política de movilizar a cientos o miles de la élite peruana a las calles, y a invertir tanto dinero en publicidad “contra el comunismo”. Sectores de la derecha, medios de comunicación y grupos empresariales se sumaron a esta narrativa, mostrando cómo la desinformación y el uso político del miedo se articulaban, partiendo de una figura concreta.

Si bien Keiko no ha gobernado formalmente el Perú, no hay fundamento para pensar que sería mejor que Dina Boluarte. Si algo define su trayectoria es la asimilación a las lógicas patriarcales y de arrasamiento social del sistema ultraliberal, que defiende. No duda en usar el cinismo (“No tengo mayoría en el congreso”) o en proferir amenazas políticas (“¡No me conocen!”), buscando manipular la realidad atizando emociones destructivas.

Otras fuerzas también han contribuido a la descomposición de la confianza en la política. Si bien el fujimorismo ha sido el mayor exponente del cinismo político, la izquierda tampoco ha estado libre de contradicciones: ha pactado con sectores conservadores cuando le ha convenido, y ha caído en discursos polarizantes que dificultan cualquier diálogo democrático. Por ejemplo, vimos en el gobierno de Ollanta Humala cómo una candidatura de segunda vuelta se comprometía a avanzar en políticas progresistas y luego giraba hacia una alianza con sectores más conservadores. O las alianzas en torno al gobierno de Pedro Castillo, que perdieron coherencia al asociarse con congresistas ultraconservadores, ministros cuestionados por actos de violencia grave o el justificar a los ladronzuelos que lo acompañaban en el poder.

La política del resentimiento también ha sido utilizada por la izquierda radical para construir su identidad, en oposición a todo lo que no son ellos. En el enfrentamiento de ambos extremos, se refuerza la dinámica de victimización. Es claro en el Perú actual, que estos sectores extremos, cerronismo y fujimorismo, van en alianza priorizando su sobrevivencia política sobre la coherencia ideológica o la adhesión a las reglas democráticas. Juntos alimentan la idea de que la política está para servirse de ella. De tal manera, la política del resentimiento produce al uso del cinismo para sostenerse. Keiko lo ha llevado a su máxima expresión, pero es una mayoría de actores la que replica las mismas estrategias. Han convertido la manipulación en estrategia política y la impunidad en un triunfo de la astucia. Han desmantelado el debate democrático y han quebrado la confianza en las instituciones como garantes de derechos.

¿Quién destruyó la confianza en la democracia?

El cinismo político surge cuando las promesas de ciudadanía —la representación política y la justicia social— son sistemáticamente traicionadas por los políticos. La desilusión con la democracia en nuestro país, lejos de preocupar, va sosteniéndose en el discurso cínico, sin confrontarse con la tensión que ello implica. Se evita abordar los problemas de manera compleja y autocrítica, importa más “probar” el punto de vista de su inviabilidad: “La democracia no sirve”, “los partidos no existen”, “el autoritarismo es un invento caviar para justificar consultorías”, “la justicia no funciona”. Este cinismo promovido desde la élite política ha permeado a la ciudadanía, reforzando una apatía generalizada en, por ejemplo, la defensa de las instituciones. Encuestas recientes muestran cómo un número creciente de peruanos considera que la democracia no es necesariamente la mejor forma de gobierno, apenas la menos mala. Quien piensa así, evidentemente da un voto pragmático y resignado, en la lógica del mal menor. O promueve el reinventarlo todo, como si fuera posible. Así, el cinismo político atiza dinámicas y discursos que alimentan la desconfianza y la falta de movilización ciudadana.

Para Slavoj Žižek,4 el cinismo se ha convertido en una subjetividad predominante: las personas desdeñan los ideales colectivos, aunque actúen como si los valorasen. Cuando tendrían que apelar a esos valores, no los cuentan. De tal manera, se disfruta exponiendo las fragilidades del otro y, lejos de ser propositivos, se prefiere señalar lo mal que están las cosas. Se trata de posiciones cómodas, donde la superioridad permite cuestionarlo todo sin implicarse.

Un ejemplo en nuestro país es la frase “roba pero hace obra”, emblema de la disociación colectiva, de la división radical entre el saber y la acción. Los ciudadanos, reconociendo un problema y señalándolo (“me roban”), invierten la conclusión y preservan el statu quo (“pero hace obra”). Como todos roban, el que además hace alguito ya es perdonado. El movimiento es cínico: señalar lo absurdo, criticarlo, reírse, y pasar a otra cosa. Algunos creen estar siendo lúcidos en sus críticas totalizadoras, pero sus planteamientos suelen ser más bien defensivos y paralizantes: como todo está mal no vale la pena pensar en una acción transformadora. Es una coartada para evitar la responsabilidad. Mantiene al sujeto en la pasividad y, paradójicamente, alimenta el sistema que pretende denunciar.

En este punto es crucial preguntarnos si el desencanto ciudadano no ha sido también alimentado por la normalización de estas lógicas. La militancia política, pero sólo en redes sociales, la carrera personal antes que la construcción de la política. El desgaste de la democracia no se debe solo a las prácticas destructivas del fujimorismo, sino también a la falta de una alternativa política con un proyecto ético sólido, que lo confronte de manera efectiva.

En el camino, Keiko Fujimori se ha tumbado ministros, presidentes, instituciones y leyes desde su grupo de chat Mototaxi, incluídos disidentes de su partido y su propio hermano (“Si tú no piensas igual que ellos, que Keiko y Fuerza Popular, te terruquean, te ponen un cartelito: o de terruco o de corrupto. Esto es una lucha para perpetuarse en el poder, conozco el monstruo por dentro.”5). Ha demostrado que no tiene límites en la lucha por el poder y otros partidos y líderes, aquellos que también quieren lo suyo, la han tomado como ejemplo. Al fin y al cabo, diría alguno, “¿acaso es malo?” “¿dónde está escrito que no se puede?”.

El escenario hacia el 2026 es poco auspicioso pero debemos preguntarnos cómo rompemos y desnaturalizamos el cinismo y la polarización en la convivencia y la política. ¿Qué otras opciones existen para reconstruir la confianza?

El horizonte corto de la política peruana

Puede pensarse, siguiendo la argumentación, que Keiko Fujimori es una lideresa que sabe bien de manipulación política, en parte es responsable de dónde estamos, aunque también síntoma de un problema mayor: la falta de alternativas viables que ofrezcan un modelo político y económico creíble. Muchos sectores siguen enfrascados en derrotar al fujimorismo o al “enemigo” (la derecha, el empresariado, ponga el nombre que prefiera) sin notar que el reto está en construir una alternativa democrática que no se limite a la lógica de la confrontación y el resentimiento.

Cuando Alberto Vergara 6 habla de la vivencia de una ciudadanía defraudada, señala el impacto que dejan décadas de liderazgos fallidos, donde el autoritarismo ha mutado y se ha reciclado bajo distintos discursos ideológicos. En la última década, el país ha visto cómo se han erosionado la confianza social y los vínculos entre la ciudadanía y las instituciones, sumiéndonos en una sensación de caos y desorientación. La incertidumbre y el agotamiento emocional son experiencias compartidas, lo que alimenta la apatía política y la sensación de que no hay salida. En este contexto, más que organización y participación, la mayoría de ciudadanos opta por la resignación o la disociación como mecanismo de supervivencia.

Toda esta historia, el “honor mancillado” de Keiko y su batalla por limpiar a los Fujimori, la despolitización de los ciudadanos y el avance del conservadurismo, han implicado la transmisión de mensajes de desprecio por la política en general y por el progresismo en particular, asociándolo falazmente a intereses burgueses y prebendarios. El debate político nacional, en locales partidarios, calles o chats de discusión, termina diluyendo el interés colectivo en asuntos personales, y la reflexión sobre el país se reduce a disputas menores donde prima un ajuste de cuentas simbólico. Tal como pasa en la pareja, la familia, el trabajo, el micro, el taxi o el tráfico.

Las narrativas que imponen o se justifican en una perspectiva autoritaria, valiéndose de emociones paralizantes o destructivas, olvidan que la satisfacción en la experiencia ciudadana proviene de la ética política. Esa que es capaz de construir opciones con responsabilidad por el cuidado ciudadano, sabiendo traducirlas en políticas de Estado. Si hay alguna posibilidad de reconstrucción democrática, las fuerzas políticas que apuestan por un cambio real deben dejar de lado sus disputas y construir un proyecto común.